コロナ禍の逆風に負けずに製作、原作とは大きく異なる昭和映画にキネマの神様は微笑んだのか

原田マハの同名小説「キネマの神様」を巨匠・山田洋次監督が映画化。松竹映画の100周年を記念した作品でもある本作、当初は主演を志村けんさんが勤める予定であった。志村さんの死去によって苦境に立たされた山田組、しかし、かつて志村さんと同じ事務所でもあり親交のあった沢田研二さんが志村氏の意思・バトンを継ぎ、主演ゴウ役を引き受けた。

あらすじと解説

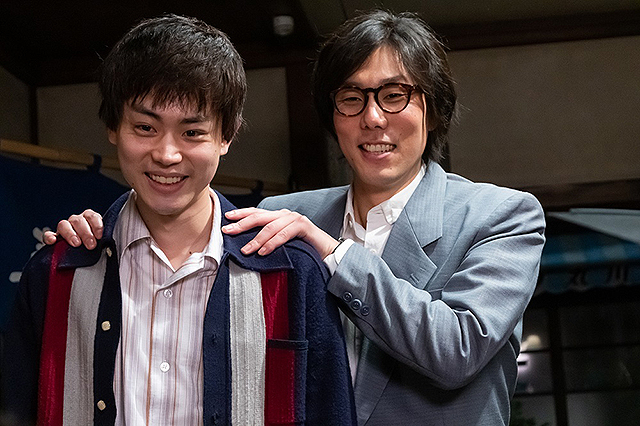

菅田将暉演じるのは若い頃のゴウ、彼は映画助監督として活躍し、映画を愛する青年だった。沢田研二演じる50年後のゴウはかつての映画を愛する若き日の頃のゴウの面影はなく、ギャンブルに明け暮れ借金を作り、妻や娘、孫からも見放されてしまうようなダメ親父に零落。青春を共に駆け抜けてきた旧友のテラシン(野田洋次郎)とゴウ、ふたりが映画撮影所近くの食堂の娘・淑子(永野芽郁)に恋心を抱いたことで、運命の歯車が狂い出すーー。

(C)2021「キネマの神様」製作委員会

(C)2021「キネマの神様」製作委員会

(C)2021「キネマの神様」製作委員会

若い頃のテラシン役にRADWIMPSの野田洋次郎、現在を小林稔侍、若き日の淑子に永野芽郁、現在を宮本信子、寺島しのぶ、北川景子、リリーフランキーなど錚々たる顔ぶれで“昭和”と“令和”、二つの時代の物語を紡いでいる。

本作から浮かび上がるのは“映画愛”と“家族”

原作を読んだ人に向けて言うならば、原作と映画・キネマの神様は全く別のストーリーだと思って観た方が良い。原作から大きく脚色された本作をどう捉えるか、そこで満足度が大きく変わってくるだろう。とは言え、原作を丸々継承、映画化するには地味な感じなのも否めない。山田洋次監督作品らしい温かみのある作品で、最終的に現在のシーンを原作に寄せているので結果オーライではあるが、なんせ尺が長い。昭和的な(時代錯誤とも捉えられるような)ストーリーを延々と見せられているようで少し退屈な場面も挙げられる。

劇中で「東村山音頭」を沢田さんが歌っているシーンがあるんだけど、‟志村けんさんはこの世を去った”ということを改めて思い知り、大きな喪失感と寂しさに包まれた。彼ならどのようにゴウを演じ、表現していたんだろうか。現在公開中の『サマーフィルム』同様、本作は映画に携わる人、映画を愛する人たちへのオマージュでもある。キネマの神様はきっといるよーー。

果たして本作に‟キネマの神様”は舞い降りたのだろうか?答えは観客に委ねられている。

(C)2021「キネマの神様」製作委員会