紙の本でなきゃ嫌だ

本は旅と似ている。本は我々を未知の世界に誘い、可能性とエキサイティングな体験をいくつも与えてくれる、おまけに旅より安価で持ち運び可能、人生の豊かさってお金や物質的なものよりも、どれだけの知識や学びを得て経験したかで決まるのではないだろうか。

本作は世界最大規模のニューヨークブックフェアの裏側からブックセラーたちの世界を捉えたドキュメンタリー。希少本のコレクター、ブックコレクター、古書店オーナー、業界で名を馳せるブックディーラーや伝説の人物など個性豊かな本を愛してやまない人々、いや、書物の魔物に取りつかれた“書痴”たちが登場する。いまや絶滅危惧種と言われる彼らがいま、何を感じ何を語るのかーー。

消えゆく書店、紙の本

社会が多様化デジタル化し、本や書店、印刷業界などといった本をめぐる業界の未来が危ぶまれている。しかし、本当に紙の本をはじめとした紙媒体は消えゆくのだろうか?否、いつの時代も本をこよなく愛する人々が存在し、守り続ける人がいる。だから本がこの先もなくなることはない!

知の宝庫である書店の静かな空気、本を買い家路につくまでの高揚感、ページを捲る前のワクワクする気持ち、作者との対話、インク・紙の匂い、アートのような背表紙にブックカバー、本の手触り重み…。紙の本には五感で感じる魅力が詰まっている。

(C)Copyright 2019 Blackletter Films LLC All Rights Reserved

古書好きは絶対に見るべし!

レオナルド・ダヴィンチのレスター手稿は1994年、クリスティーズのオークションでビル・ゲイツが2800万ドルという史上最高額で史上最高額で競り落とした。そのシーンが映し出され、そこからアートや古書についての考察や解説が挟まれる。また誰もが知る「不思議の国のアリス」のオリジナル原稿、「若草物語」のルイザ・メイ・オルコットが偽名で執筆したパルプ小説などの希少本などが多数紹介されるとともに伝説のブックディーラー、ロステンバーグのエピソードもはずせない。

(C)Copyright 2019 Blackletter Films LLC All Rights Reserved

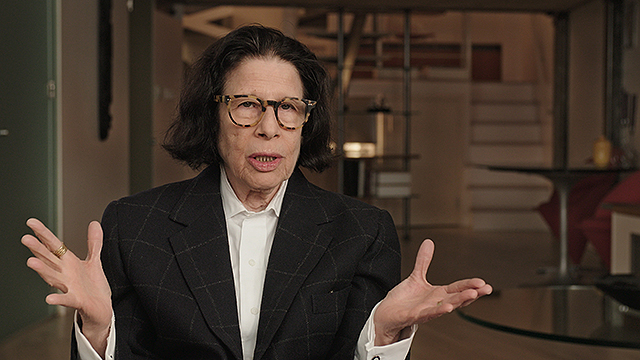

NYの作家でジャーナリストでもあるフラン・レボウィッツが辛辣かつユーモアを交えた語り口で物語を進めていく。ディーラー、ブックセラーたちがたくさんの質問に独自のやり方で答えているのは、D・W・ヤング監督が彼らを映画の構造におけるジャズのソリストと考えるようにしていたとのこと。劇中も心地よいJAZZが流れてどこか粋でおしゃれ。

(C)Copyright 2019 Blackletter Films LLC All Rights Reserved フラン・レボウィッツ

本をこよなく愛する、生粋の本好きは本作を心から楽しむことができるのではないだろうか。一方で筆者のような“自称本好き(気持ち的には、ひしめく本棚に囲まれて生活したい願望がありますが…)”は、評価が分かれる作品かもしれない。ドキュメンタリー映画としては高レベル。しかしながら正直、眠気との戦いの99分(実際に10分ほど寝落ちした)でもあった。

とはいえ個性豊かで魅力的な書痴たちの本に対する“恋文”は非常にユニークかつパワフルで、私たちに確かな希望と創造性を与えてくれる。是非ご覧あれ。

(C)Copyright 2019 Blackletter Films LLC All Rights Reserved

ブックセラーズ

文/ごとうまき